Betriebsrat - Aufgaben, Rechte und Pflichten

Was macht eigentlich ein Betriebsrat? Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat er? Und was heißt das für Sie als Betriebsrätin oder Betriebsrat? Dieser Artikel gibt ausführliche Antworten. Für einen schnellen Überblick lesen Sie auch diesen Artikel: Betriebsrat - einfach erklärt

Was ein Betriebsrat macht, definiert das Gesetz!

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Betriebsrats sind im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) genannt und ausgeführt.

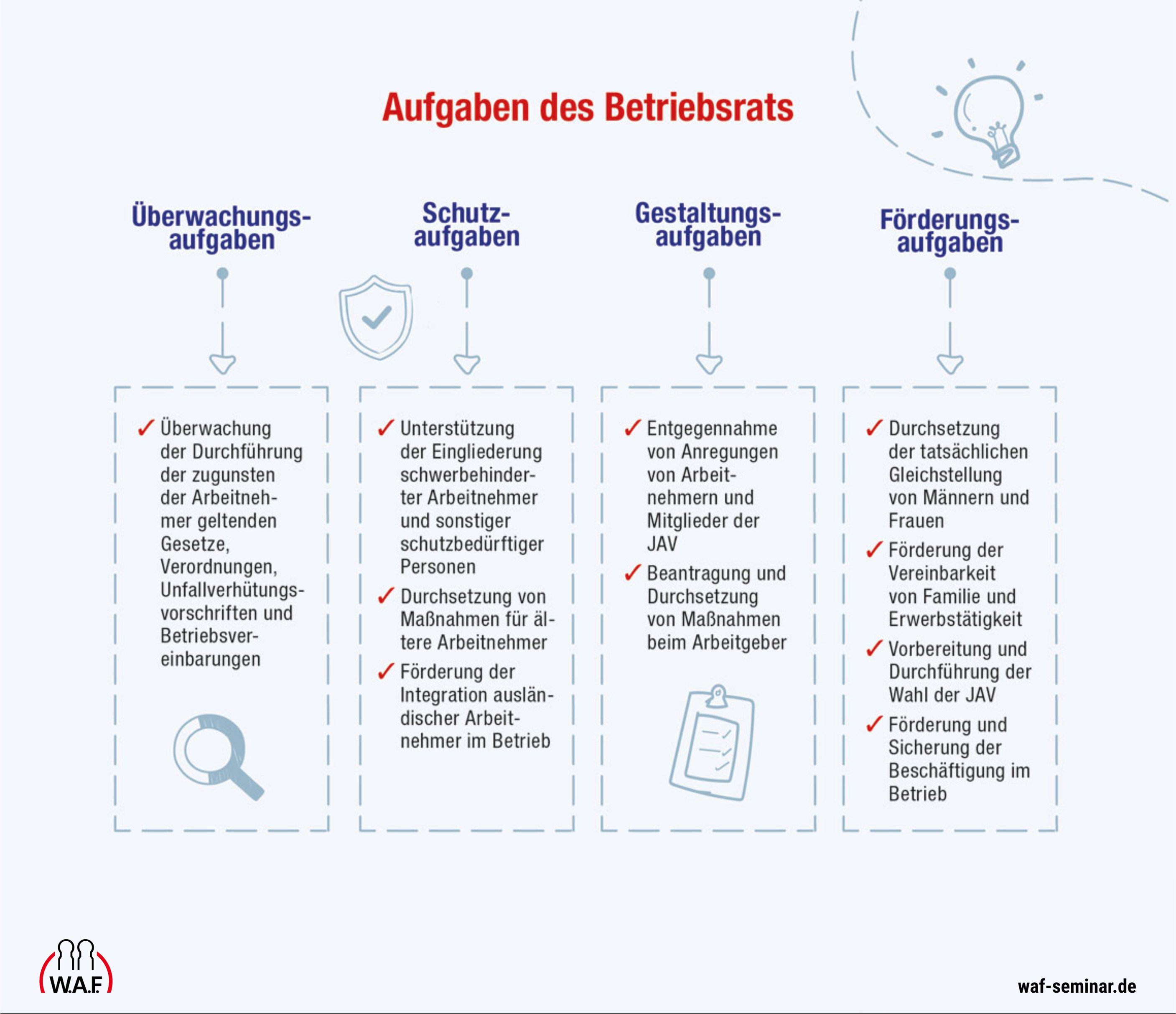

Aufgaben des Betriebsrats

Gemäß § 80 BetrVG hat der Betriebsrat folgende Aufgaben:

- Überwachungsaufgaben

- Gestaltungsaufgaben

- Schutzaufgaben

- Förderungsaufgaben

Was dies im Einzelnen bedeutet? Lesen Sie weiter!

Überwachungsaufgaben

Der Betriebsrat hat über vieles zu wachen, z.B. auch darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die zu Gunsten der Arbeitnehmer ihre Gültigkeit finden, eingehalten und durchgeführt werden.

So überwacht der Betriebsrat insbesondere auch die Einhaltung von Gesetzen mit arbeits- und sozialversicherungsrechtlichem Inhalt zu Gunsten der Arbeitnehmer.

Darunter fallen insbesondere folgende Gesetze:

- usw.

Dazu gehört auch die Einhaltung folgender arbeitsrechtlicher Grundsätze:

- Regelungen zum Arbeitsschutz

- usw.

Weitere Überwachungsbereiche des Betriebsrats:

Falls der Arbeitgeber tarifgebunden ist, hat der Betriebsrat die Einhaltung tarifvertraglicher Normen zu überwachen. Dies gilt auch, wenn Tarifverträge einzelvertraglich Anwendung finden.

Auch die Einhaltung und Durchführung von Betriebsvereinbarungen, zu denen der Arbeitgeber sich verpflichtet hat, hat der Betriebsrat zu überwachen.

Gestaltungsaufgaben

Darüber hinaus gehört es zu den Aufgaben des Betriebsrats den Betrieb aktiv mitzugestalten. So kann der Betriebsrat bezüglich einer Vielzahl von Themen selbst Vorschläge zur Gestaltung des Betriebes machen.

Im Folgenden ein paar Beispiele für Gestaltungsaufgaben:

Maßnahmen für die Belegschaft

Der Betriebsrat hat bestimmte Maßnahmen, die Betrieb und Belegschaft zugutekommen, beim Arbeitgeber zu beantragen und durchzusetzen.

Hierbei handelt es sich um ein Initiativrecht des Betriebsrats, fernab jeglichen Mitbestimmungsrechts. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, die Vorschläge des Betriebsrats zu prüfen und dem Betriebsrat die Annahme oder Ablehnung des Vorschlags mitzuteilen.

Des Weiteren hat der Betriebsrat die Aufgabe, die Gleichstellung von Frauen und Männern durchzusetzen. Dies gilt vor allem bei Einstellung, Beschäftigung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und beruflichem Aufstieg.

Strikt verboten, sind unmittelbare und mittelbare Diskriminierung und Benachteiligung wegen des Geschlechts. Maßgebend hierfür ist Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz.

Außerdem hat der Betriebsrat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Entgegennahme von Anregungen

Der Betriebsrat hat die Pflicht, Anregungen von Arbeitnehmern und Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) entgegennehmen. Diese Anregungen können alle betrieblichen Angelegenheiten betreffen. Der Betriebsrat muss sich mit den Anregungen befassen und prüfen, ob er diese mit dem Arbeitgeber berät und durchführt. Gegebenenfalls muss der Betriebsrat im Weiteren Verhandlungen mit dem Arbeitgeber anstellen, um auf eine Erledigung hinzuwirken. Die betroffenen Arbeitnehmer müssen regelmäßig über den Stand der Verhandlungen und über das endgültige Ergebnis unterrichtet werden.

Davon unberührt bleibt das Beschwerderecht der Arbeitnehmer nach §§ 84 & 85 BetrVG.

Wichtig: Die JAV hat Anregungen dem Betriebsrat vorzubringen, nicht gegenüber dem Arbeitgeber.

Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich nicht immer einig. In diesem Fall hat der Betriebsrat den Arbeitnehmer auf eine eventuell bestehende Möglichkeit der Anrufung des Arbeitsgerichts hinzuweisen.

Schutzaufgaben

Als besonders schutzbedürftige Personen sieht das Betriebsverfassungsgesetz schwerbehinderte Menschen, ältere Arbeitnehmer und ausländische Arbeitnehmer an, da diese häufig nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch im Betrieb einen schweren Stand haben. Möglicherweise können die betreffenden Arbeitnehmer bestimmte Arbeiten nicht, nicht mehr oder nicht mehr so schnell durchführen oder Anweisungen können nicht verstanden werden. Der Betriebsrat hat darauf zu achten, dass die betreffenden Arbeitnehmer aufgrund ihrer Behinderung, Nationalität oder ihres Alters nicht benachteiligt bzw. diskriminiert werden.

Im Folgenden Beispiele für Schutzaufgaben:

Maßnahmen für (schwer-)behinderte Menschen im Betrieb

Die Eingliederung, Förderung, Unterstützung von (schwer-)behinderten Menschen und die Einhaltung der Regelungen des SGB IX sind Aufgaben des Betriebsrats. Das gilt für (schwer-)behinderten Arbeitnehmern und sonstigen schutzbedürftigen Personen.

Außerdem ist es Aufgabe des Betriebsrats, eine verbindliche Integrationsvereinbarung mit Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretung zu schließen.

Der Betriebsrat hat, falls nötig, auf die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung hinzuwirken und mit dieser vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.

Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer

Der Betriebsrat hat die Aufgabe, zu überwachen, dass auch ältere Arbeitnehmer nicht aufgrund ihres Alters benachteiligt oder diskriminiert werden und auch bei Maßnahmen beruflicher Bildung angemessen berücksichtigt werden.

Maßnahmen für ausländische Arbeitnehmer

Eine sehr wichtige Aufgabe des Betriebsrats ist es auch, die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und deutschen Arbeitnehmern zu fördern und Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb einzuleiten.

Der Arbeitgeber und der Betriebsrat müssen gleichermaßen überwachen, dass ausländische Arbeitnehmer nicht aufgrund ihrer Nationalität, den damit verbundenen Gegebenheiten, der Religion, Kultur, o.ä. benachteiligt werden, § 75 Abs. 1 BetrVG

Wiederholtes rassistisches Verhalten gegen ausländische Mitarbeiter können eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen (BAG 01.07.1999, 2 AZR 676/98).

Ein Anspruch des Betriebsrats nach § 104 BetrVG entsteht, wenn Arbeitnehmer die Grundsätze aus § 75 Abs. 1 verletzen.

Voraussetzung hierfür ist:

- gesetzwidriges,

- grobes,

- ernstliches,

- wiederholtes und

- schuldhaftes Fehlverhalten

Förderungsaufgaben

Schließlich gehört es zu den Aufgaben des Betriebsrats, die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. Dies ist eine gewaltige gesellschaftliche Aufgabe, bei dessen Bewältigung der Betriebsrat beitragen kann.

Praktische Maßnahmen:

Auf betrieblicher Ebene heißt das für den Betriebsrat: Er muss bei allen Überlegungen zu Teilzeitarbeit, flexiblen Arbeitszeiten, schrittweisem Wiedereinstieg nach Mutterschafts- und Erziehungsurlaub die Belange der Frauen besonders in den Blick nehmen. Jugendliche Arbeitnehmer und Auszubildende sollen dahingehend gefördert werden, dass sie ihre Rechte weitgehend selbst in die Hand nehmen und dazu auch eine eigene Vertretung bilden (Jugend- und Auszubildendenvertretung). Gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG gehört es zu den Aufgaben des Betriebsrats, die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern, das heißt Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, Auszubildende übernommen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus hat der Betriebsrat auch Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern.

Infografik: Die Aufgaben des Betriebsrats

für Sie in der Übersicht:

Rechte des Betriebsrats

Um dem Betriebsrat die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen, steht ihm ein Instrumentarium von Rechten zur Verfügung:

Das Betriebsverfassungsgesetz unterscheidet zwischen

- dem Betriebsrat und

- den Mitgliedern des Betriebsrats

Verwendet das Betriebsverfassungsgesetz den Begriff „Betriebsrat” ist immer das Gremium als ganzes (sog. Kollegialorgan) gemeint. Ist von den „Mitgliedern des Betriebsrats” die Rede, ist jedes Mitglied des Betriebsrats persönlich angesprochen.

Rechte des Betriebsrats als Gremium

Informationsrechte

Um seine Arbeit sachgerecht ausführen zu können, hat der Betriebsrat einen Anspruch auf Unterrichtung gegenüber seinem Arbeitgeber. Nach dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 BetrVG) ist der Arbeitgeber in der Pflicht, den Betriebsrat dabei rechtzeitig und umfassend zu unterrichten (§ 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG). Rechtzeitig bedeutet in diesem Fall, dass die Unterrichtung frühzeitig geschehen muss, damit der Betriebsrat seine gesetzlichen Aufgaben fristgerecht ausführen kann. Die Unterrichtung des Betriebsrats durch den Arbeitgeber muss umfassend sein. Der Betriebsrat muss alle Informationen erhalten, die er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt. Der Arbeitgeber muss stets prüfen, ob der Betriebsrat umfassend informiert ist und ist dazu verpflichtet, ihn selbstständig - ohne vorherige Anfrage des Betriebsrats - zu unterrichten. Erst dann kann der Betriebsrat prüfen, ob die Hinzuziehung eines Sachverständigen erforderlich ist, um die erhaltenen Informationen verständlich zu machen (§ 80 Abs. 3 BetrVG).

Im Streitfall muss der Betriebsrat vor dem Arbeitgeber und ggf. vor dem Arbeitsgericht darlegen, dass

- es sich um eine Angelegenheit in seinem Zuständigkeitsbereich handelt.

- die Information für die Ausführung der Betriebsratsarbeit erforderlich ist.

Ferner besteht der Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats nicht nur dann, wenn das Vorliegen allgemeiner Aufgaben oder Beteiligungsrechte feststeht, da der Unterrichtungsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG als Voraussetzung für die Wahrnehmung der allgemeinen Überwachungsaufgabe und als Vorstufe zur Wahrnehmung weitgehender Beteiligungsrechte anzusehen ist. Ausreichend ist im Hinblick auf den Unterrichtungsanspruch also eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit der Unterrichtung zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe. Ein Anspruch auf Unterrichtung besteht allerdings nicht hinsichtlich Informationen über betriebliche Vorgänge, die sich von den gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats loslösen. Die Grenzen des Auskunftsanspruchs liegen also dort, wo ein Beteiligungsrecht oder eine gesetzliche Aufgabe des Betriebsrats offenkundig nicht besteht.

Des Weiteren hat der Betriebsrat ein Recht auf die Einsicht in Bruttolohn- und Gehaltslisten der Arbeitnehmer. Dieses wird durch den Betriebsausschuss, einen anderen Ausschuss oder auch durch den Betriebsratsvorsitzenden oder ein beauftragtes Mitglied wahrgenommen (§ 80 Abs. 2 BetrVG). Hierbei ist der Betriebsrat nicht in der Pflicht, vor dem Arbeitgeber das Verlangen zur Einsicht zu begründen.

Spezieller Unterrichtungsanspruch

Dem Betriebsrat steht neben dem allgemeinen Unterrichtungsanspruch auch ein spezieller Unterrichtungsanspruch in folgenden Fällen zu:

- Personalplanungen (§ 92 Abs. 1 BetrVG)

- Behördliche Auflagen bezüglich des Arbeits- und Umweltschutzes und der Verhütung von Unfällen (§ 89 Abs. 2 BetrVG)

- Vorläufige sowie endgültige personelle Maßnahmen (§ 100 Abs. 2 BetrVG sowie § 99 Abs. 1 BetrVG)

- Betriebsänderungen (§ 111 Abs. 1 BetrVG)

- Kündigungen (§ 102 Abs. 1 BetrVG)

- Massenentlassungen (§ 17 Abs. 2 KSchG)

- Die Behandlung einer Beschwerde (§ 85 Abs. 3 BetrVG)

- Planungen im Rahmen betrieblicher Bauvorhaben, technischer Anlagen, Arbeitsverfahren und –abläufe oder der Arbeitsplätze (§ 90 Abs. 1 BetrVG)

- Beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung von leitenden Angestellten (§ 105 BetrVG)

- Errichtung eines europäischen Betriebsrats (§ 5 EBRG)

- Beschluss des Insolvenzgerichts über die Abweisung des Antrags auf Insolvenzeröffnung mangels Masse (§ 165 Abs. 5 SGB III)

Verstöße gegen den Unterrichtungsanspruch

Die Vorenthaltung von Informationen durch den Arbeitgeber ist auch unter Berufung auf den Schutz von Daten sowie der Gefährdung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen grundsätzlich unzulässig. Wenn es im Hinblick auf die Informations- und Vorlagepflicht zu Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat kommt, kann ein Beschlussverfahren beim Arbeitsgericht eingeleitet werden.

Unterrichtungsanspruch gegenüber dem Wirtschaftsausschuss

Hinsichtlich wirtschaftlicher Belange hat der Arbeitgeber nach §§ 106 Abs. 1 u. 2, 108 Abs. 5, 110 BetrVG eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Wirtschaftsausschuss. Erfüllt der Arbeitgeber diese Unterrichtungspflicht nicht, wahrheitswidrig, unvollständig oder verspätet handelt er ordnungswidrig. Eine derartige Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden (§ 121 Abs. 1 u. 2 BetrVG).

Mitwirkungsrechte

- Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat anhören und sich mit dessen Vorbringen auseinandersetzen (Anhörungsrecht)

- Arbeitgeber und Betriebsrat müssen sich zusammensetzen und die Angelegenheit gemeinsam erörtern (Beratungsrecht)

Mitbestimmungsrechte

- Der Arbeitgeber braucht die Zustimmung des Betriebsrats, um bestimmte personelle Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Versetzung, Ein- und Umgruppierung durchführen zu können. Der Betriebsrat kann diese Zustimmung aus bestimmten Gründen verweigern. (Zustimmungsverweigerungsrecht)

- Bei beabsichtigten ordentlichen Kündigungen darf der Betriebsrat Widerspruch einlegen, sofern bestimmte Gründe, die gegen die Kündigung sprechen, vorliegen. (Widerspruchsrecht)

- Der Arbeitgeber kann ohne die Zustimmung des Betriebsrats nicht handeln. Bei Uneinigkeit entscheidet die Einigungsstelle. (durchsetzbare Mitbestimmung)

Infografik: Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Rechte des einzelnen Betriebsratsmitglieds

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind auch die Rechte der einzelnen Betriebsratsmitglieder verankert. Diese Rechte sollen sicherstellen, dass ein Betriebsratsmitglied ungehindert seine Arbeit wahrnehmen kann. Sie garantieren auch eine gewisse Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglieder gegenüber dem Arbeitgeber. Die wichtigsten Rechte des Betriebsrates sind:

Recht auf Freistellung

In größeren Betrieben mit Betriebsrat ist es notwendig, dass sich mindestens ein Betriebsratsmitglied in Vollzeit um die Belange der Kollegen kümmert. Ab einer Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern gibt es vollständige Freistellungen für einzelne Betriebsratsmitglieder. Sie sind dann für die Dauer der Amtszeit ausschließlich als Betriebsrat tätig und vollständig von ihrer beruflichen Tätigkeit befreit.

Das Recht auf Freistellung von Betriebsratsmitgliedern ist daher gesetzlich genau geregelt. Alle Details zur Freistellung finden Sie im § 38 BetrVG.

Recht auf Kündigungsschutz

Betriebsratsmitglieder müssen bei ihrer Amtsausübung keine Angst davor haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und damit aus dem Gremium auszuscheiden. Denn sie verfügen neben dem allgemeinen Kündigungsschutz als Arbeitnehmer zusätzlich über einen besonderen Kündigungsschutz. Dieser spezielle Kündigungsschutz für Mitglieder des Betriebsrats gilt nicht nur über die Amtszeit hinaus, er fängt auch schon vorher an - nämlich zu dem Zeitpunkt, an dem sich jemand als Kandidat für die Betriebsratswahl zur Verfügung stellt. So soll verhindert werden, dass ein Arbeitgeber einem engagierten Mitarbeiter schon „den Schneid abkauft”, bevor dieser im Amt ist. Alle Details zum Kündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern finden Sie hier:

Recht auf Tätigkeitsschutz

Schutzbestimmungen § 78 BetrVG

Die Mitglieder

- des Betriebsrats,

- des Gesamtbetriebsrats,

- des Konzernbetriebsrats,

- der Jugend- und Auszubildendenvertretung,

- der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung,

- der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung,

- der Bordvertretung,

- des Seebetriebsrats,

- der in § 3 Abs. 1 genannten Vertretungen der Arbeitnehmer,

- der Einigungsstelle,

- einer tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und

- einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie

- Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3)

dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden. Zudem dürfen sie wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

Zuweisung gleichwertiger Tätigkeiten

Der Arbeitgeber ist gemäß § 37 Abs. 5 BetrVG gegenüber den Mitgliedern des Betriebsrats verpflichtet, ihnen solche Tätigkeiten zuzuweisen, die den Tätigkeiten gleichwertig sind, die vergleichbare Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der betriebsüblichen Entwicklung ausüben.

Ein Betriebsratsmitglied kann die Zuweisung einer gleichwertigen Tätigkeit nur dann nicht verlangen, wenn der Zuweisung zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn im Betrieb kein entsprechender Arbeitsplatz vorhanden ist. Der Arbeitgeber ist hierbei nicht in der Pflicht, einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu schaffen. Jedoch kann das Betriebsratsmitglied wegen der Entgeltgarantie trotzdem die Bezahlung nach der höherwertigen Tätigkeit verlangen, auch wenn es diese gar nicht ausübt (§ 37 Abs. 4 BetrVG).

Als vergleichbare Arbeitnehmer sind dabei Arbeitnehmer anzusehen, die zum Zeitpunkt der Übernahme des Betriebsratsamts Tätigkeiten ausüben, für welche es derselben fachlichen und persönlichen Qualifizierung bedarf, wie für die Tätigkeiten des Betriebsratsmitglieds. Ist in einem Betrieb kein vergleichbarer Arbeitnehmer beschäftigt, dann zieht man als Vergleichsmaßstab ein Arbeitnehmer heran, dessen Tätigkeit am ehesten mit der des Betriebsratsmitglieds vergleichbar ist.

Unter der betriebsüblichen Entwicklung versteht man die Entwicklung, die ein vergleichbarer Arbeitnehmer bei einer normalen betrieblichen und persönlichen Entwicklung vollzieht. Im Hinblick auf die Gleichwertigkeit einer Tätigkeit gegenüber einer anderen Tätigkeit, muss man prüfen, inwieweit man die Tätigkeiten der beteiligten Berufsgruppen als gleichwertig betrachtet. Ein Indiz dafür, dass Tätigkeiten nicht gleichwertig sind, ist beispielsweise eine unterschiedlich hohe Bezahlung.

Zeitraum des Tätigkeitenschutzes

Die Pflicht zur Zuweisung gleichwertiger Tätigkeiten besteht während der gesamten Amtszeit der Betriebsratsmitglieder, sowie für den Zeitraum von einem Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Arbeitgeber nach Ablauf des Tätigkeitsschutzes die Berechtigung hat, dem ehemaligen Betriebsratsmitglied wieder geringerwertige Tätigkeiten zuzuweisen. Ob die Zuweisung einer geringerwertigen Tätigkeit dann zulässig ist, richtet sich vielmehr nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Regeln und dürfte deshalb oftmals unzulässig sein.

Verbot der Zuweisung einer geringerwertigen Tätigkeit

Nach § 37 Abs. 5 BetrVG ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, einem Mitglied des Betriebsrats eine Tätigkeit von geringerem Wert, als der Tätigkeit, die das Betriebsratsmitglied zum Zeitpunkt der Amtsübernahme ausgeübt hat, zuzuweisen. Zulässig ist die Zuweisung einer geringerwertigen Tätigkeit nur: Wenn aufgrund der betriebsüblichen Entwicklung vergleichbare Arbeitnehmer ebenfalls eine geringerwertige Tätigkeit als zuvor ausüben. Dies stellt jedoch einen seltenen Ausnahmefall dar. So sind Betriebsratsmitglieder durch den Tätigkeitsschutz grundsätzlich vor der Versetzung auf einen geringerwertigen Arbeitsplatz geschützt.

Recht auf Fortbildung

Der Betriebsrat hat nach § 37 Abs. 6 & 7 BetrVG einen Anspruch auf Schulung. Dieser Schulungsanspruch ist weitestgehend bekannt, die Details kennen aber die wenigsten. Oftmals besteht die Fehlannahme, dass der Schulungsanspruch des Betriebsrats nur auf drei Seminare pro Amtszeit beschränkt sei. Das liegt daran, dass es zwei verschiedene Schulungsansprüche gibt.

Schulungsanspruch

Betriebsratsmitglieder haben jeweils während ihrer Amtszeit einen bezahlten Freistellungsanspruch von insgesamt drei Wochen. Dieser dient, um an Bildungsveranstaltungen für das Betriebsratsamt teilzunehmen, die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Bundeslands als geeignet anerkannt werden. (§ 37 Abs. 7 BetrVG)

Neu gewählte Betriebsräte haben einen Schulungsanspruch von vier Wochen, wenn auch keine Erfahrungen als Jugend- und Auszubildendenvertretung vorliegen.

Achtung: Dieser Schulungsanspruch regelt nur, dass Betriebsräte einen Anspruch auf bezahlte Freistellung haben. Die Kostenübernahme für Seminargebühren, Anreise, Abreise, Übernachtung und Verpflegung ist hier nicht inbegriffen.

Nach § 37 Abs. 6 BetrVG hat der Betriebsrat einen Anspruch auf Teilnahme an Schulungen, die für seine Arbeit im Betriebsrat erforderlich sind.

Was beinhaltet der Schulungsanspruch?

Wenn eine Schulung laut § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich ist, so hat der Betriebsrat einen Anspruch auf folgende Dinge:

Teilnahme an der Schulung

bezahlte Freistellung von der Arbeit für den jeweiligen Schulungszeitraum

Kostenübernahme der Seminargebühr durch den Arbeitgeber

Kostenübernahme für Unterkunft und Verpflegung durch den Arbeitgeber

Fahrtkostenerstattung durch den Arbeitgeber für Anreise und Abreise zum jeweiligen Schulungsort

Achtung: Für Arbeitnehmer in Teilzeit zählt eine Seminarwoche in der Regel als volle Arbeitswoche. Demnach bauen Betriebsräte in Teilzeit Überstunden auf, die entweder durch Freizeit oder Mehrarbeitsvergütung auszugleichen sind. Als Obergrenze gilt hier die regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Mitarbeiters in Vollzeitbeschäftigung im Betrieb.

Der wesentliche Unterschied der Schulungsansprüche

| § 37 Abs. 6 BetrVG | § 37 Abs. 7 BetrVG |

|---|---|

| Vermittlung von erforderlichen Kenntnissen für die Betriebsratsarbeit. Eine Anerkennung nach § 37 Abs. 7 BetrVG ist nicht notwendig. | Vermittlung von geeigneten Kenntnissen für die Betriebsratsarbeit. Eine Anerkennung nach § 37 Abs. 7 BetrVG ist notwendig. |

| Umfang: Nach Erforderlichkeit | Umfang: 3 Wochen |

| Anspruch des Betriebsrats als Gremium | Anspruch des einzelnen Mitglieds im Betriebsrat |

| Arbeitgeber muss gesamte Kosten tragen (§ 40 BetrVG) | Arbeitgeber muss keine Kosten tragen |

| Anspruch auf Freistellung nach Lohnausfallprinzip | Anspruch auf Freistellung nach Lohnausfallprinzip |

| Betriebsrat muss Veranstaltung, Inhalt, Teilnehmer und zeitliche Lage beschließen | Betriebsrat muss zeitliche Lage beschließen |

Einschränkungen des Schulungsanspruchs

Der Fortbildungsanspruch des Betriebsrats gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG ist hinsichtlich der Anzahl der Schulungen und des zeitlichen Umfangs nicht begrenzt. Er richtet sich ausschließlich nach der Erforderlichkeit. In einem Betriebsrat benötigen sämtliche Mitglieder eine solide Grundlagenausbildung. Des Weiteren kann auch der Erwerb von Spezialkenntnissen erforderlich sein, wenn der Betriebsrat unter Berücksichtigung der konkreten Situation im Betrieb und der Aufgabenverteilung sowie des Kenntnisstandes im Betriebsratsgremium das Spezialwissen demnächst benötigt, um bestimmte Aufgaben sachgerecht erledigen zu können.

Eine Begrenzung der Anzahl der zu besuchenden Betriebsratsschulungen pro Jahr ist unzulässig. Der Betriebsrat benötigt durch die zunehmende Komplexität der Arbeitswelt einen stets aktuellen und hohen Kenntnisstand von Informationen (BAG, 11.07.1972, AP Nr. 1 1972).

Auch die Anzahl der Teilnehmer eines Gremiums an einem Seminar unterliegt keiner Begrenzung. Die vermittelten Kenntnisse in einem Seminar kann man nicht durch mündliche Unterrichtung innerhalb des Gremiums weitergeben. Diese muss man auf Schulungen qualifiziert erwerben.

Die Erarbeitung der Materie durch Selbststudium ist dem Betriebsrat nicht zumutbar (BAG, 15.05.1986, DB, 2496).

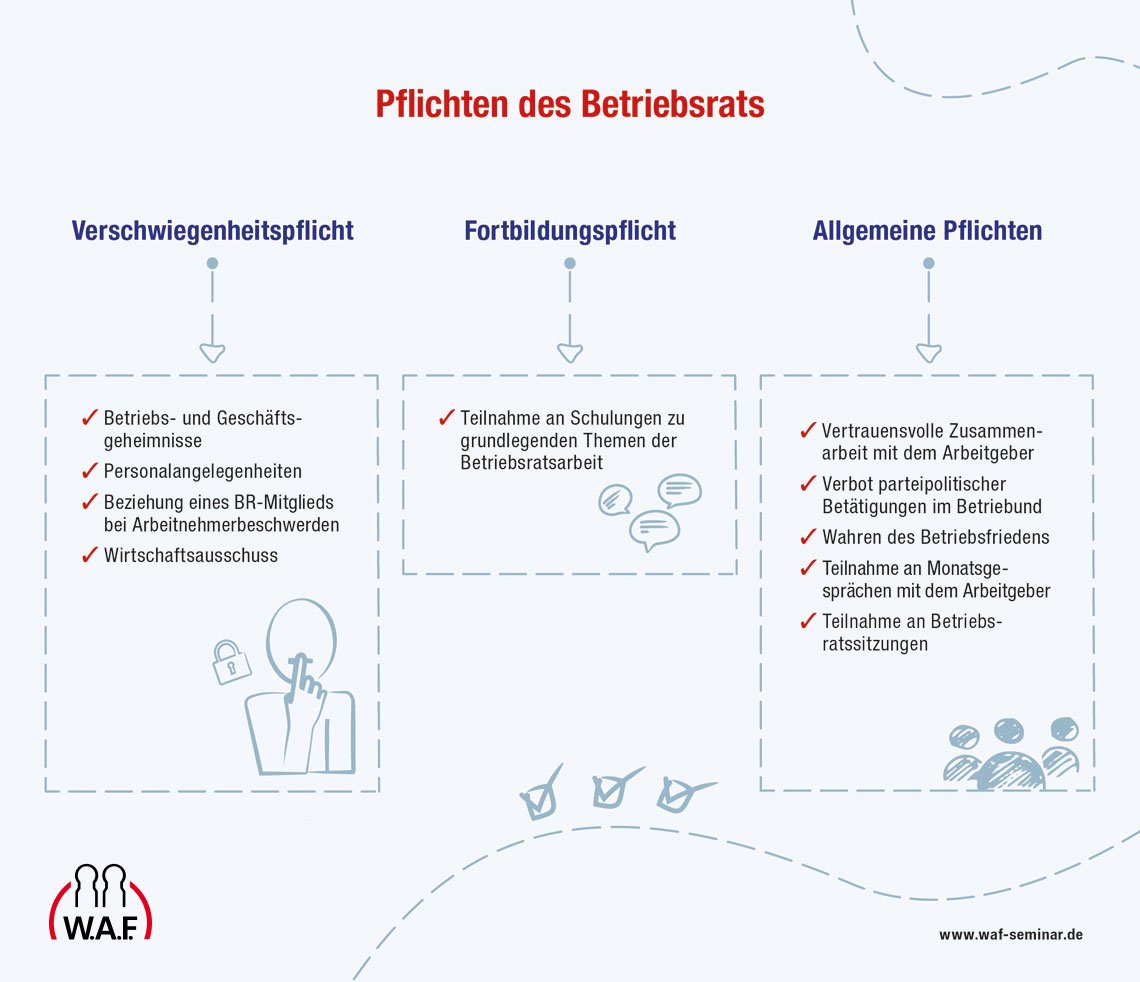

Pflichten des Betriebsrats

Der Betriebsrat muss im Rahmen seines Amtes einige Pflichten erfüllen.

Zu den allgemeinen Aufgaben eines Betriebsrats gehört:

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber

- Teilnahme an Betriebsratssitzungen

- Teilnahme am Monatsgespräch mit dem Arbeitgeber

- Ernster Wille zur Einigung mit dem Arbeitgeber und Vorschläge zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

- Wahren des Betriebsfriedens

- Verbot von parteipolitischen Betätigungen im Betrieb

Schweigepflicht

Hier muss man zwischen Schweigepflichten, die der Betriebsrat durch Beschluss festgelegt hat, und der gesetzlichen Schweigepflicht unterscheiden.

Gesetzliche Schweigepflicht

Die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht des Betriebsrats bezieht sich auf:

- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

- Informationen im Zusammenhang mit Personalmaßnahmen

- Informationen aus Personalgesprächen und Personalakten

Diese Schweigepflicht gilt grundsätzlich nur gegenüber Dritten. Andere Betriebsratsmitglieder sind keine Dritte!

Ausnahme: Arbeitnehmerbeschwerden

Fortbildungspflicht

Als Betriebsratsmitglied müssen Sie immer auf dem aktuellen Stand sein und benötigen ein breites Wissensspektrum zur Erledigung Ihrer Aufgaben. Das erwarten auch Ihre Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Nur dem Arbeitgeber gefällt das meist nicht so sehr, denn Fortbildungen kosten Geld und dienen den betrieblichen Zwecken meist nicht unmittelbar.

Allerdings kommt niemand als Betriebsrat auf die Welt und in der Berufsausbildung lernt man zu der Betriebsratstätigkeit im Regelfall nichts. Zur korrekten und fehlerfreien Ausübung des Betriebsratsamtes muss man mindestens die Grundlagen für die Betriebsratsarbeit kennen und anwenden können. Hilfreich kann die entsprechende Fachliteratur sein, allerdings wird man um einen Seminarbesuch nicht herumkommen.

Was könnte wertvoll für die Betriebsratsarbeit sein? Genau, sich mit einem erfahrenen Fachreferenten auszutauschen und aktuelle und spezifische Probleme zu diskutieren.

Ebenso wichtig ist der Erfahrungsaustausch mit Betriebsratskollegen aus anderen Firmen, mit denen Sie gemeinsam ein Seminar besuchen.

Nutzen Sie Ihren, bereits oben erwähnten, Anspruch auf Schulungen.

Verstöße gegen Pflichten des Betriebsrats

Eine Sanktionsvorschrift bei einem Verstoß gegen seine Pflichten als Betriebsratsmitglied stellt § 23 Abs. 1 BetrVG dar.

Das Arbeitsgericht kann das Betriebsratsmandat aberkennen, sofern ein Antrag der Belegschaft (25%), des Arbeitgebers, einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft oder des Betriebsrats vorliegt. Hierfür muss allerdings eine grobe Pflichtverletzung vorliegen.

Tipp: Dem Arbeitgeber stehen keine juristischen Sanktionsmöglichkeiten zu, wenn der Betriebsrat Entscheidungen trifft, die ihm nicht gefallen!